9月,注定是属于教师的,迎来新学年、新学生,也迎来了一年一度的教师节。教师是立教之本、兴教之源,承担着让每个孩子健康成长、办好人民满意教育的重任。今日,在喜迎全国第36个教师节的美好日子里,《银川晚报》教育周刊特邀宁夏医科大学党委副书记、校长和银川市部分中小学校长,畅谈从事教育事业的感悟,聆听校长们的心声。

宁夏医科大学孙涛寄语:在这金风送爽、丹桂飘香的美好季节,我们迎来了第36个教师节。在此,我谨代表学校向广大教师、大学医院系统的医教人员、教育工作者以及离退休老教师致以节日的祝贺和亲切的问候!向长期以来关心支持医学教育事业的社会各界表示诚挚的感谢!

今年是不平凡的一年,广大宁医教师在抗击疫情中践行新时代精神、砥砺“好老师”品格,有的白衣作甲治病救人,有的躬耕云端教学不辍,有的坚守岗位服务学生,大家以仁心仁术、师德师风向党和人民交上了一份合格答卷。当前,恰逢中华民族伟大复兴百年目标的交汇之年,正值学校推进高质量发展、稳步迈向“两个一流”的攻坚之年,广大教师要牢记“社会主义是干出来的”伟大号召,发扬“不到长城非好汉”的奋斗精神,自觉担当为党育人、为国育才的政治责任,为继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏作出更大贡献。

最后,祝各位老师身体健康,工作顺利,阖家幸福,节日快乐!

他们既是坚守临床一线诊治患者的医生,也是向医学后辈传道授业解惑的师者,他们将前沿的医学知识传授给学生,也传递着医者对于生命的那份沉甸甸的敬畏与责任。值此教师节到来之际,我们邀请到宁夏医科大学专业老师中的几位代表,请他们讲述自己的日常工作和生活,以及对于“医学教师”这一职业的理解和感受。

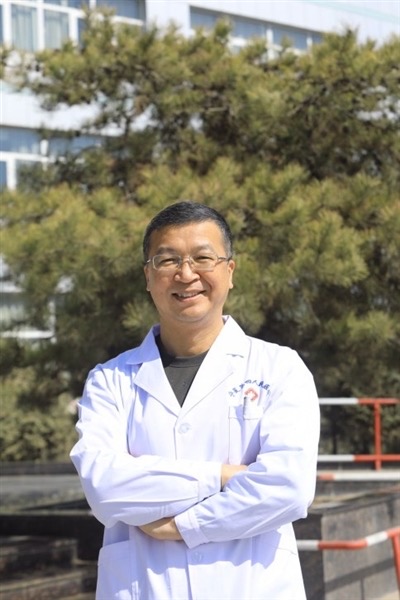

周玮:做让学生信赖的医学教师是幸福的

周玮,教授、宁夏医科大学总医院副院长、心脑血管病医院院长、呼吸与危重症医学科主任医师

他是带领医务人员阻击疫情、从死亡线上夺回生命的白衣勇士,他是主动倾听患者心声的精湛医师,他是专注学科专业的卓越学者,他还是和蔼可亲的敬业师长,这些不同的身份拥有一个共同的名字,周玮。

作为宁夏医科大学总医院副院长、心脑血管病医院院长、呼吸与危重症医学科主任医师,周玮的日常十分忙碌,时间常常被他一再地分割再分割,“每周我把一天半的时间安排在心脑医院进行门诊、手术和行政事务,三天半在总院处理医院的医务工作,工作日之外也会去全国各地参加学术会议。”紧密工作之余,每学期他仍然会坚持空出时间,在宁夏医科大安排至少一门课程,回到校园站上三尺讲台,是周玮感觉最有成就感和幸福感的时刻。

从登上讲台成为一名医学教师开始,周玮便一直都很喜欢为学生们讲课,尤其在他临床经验越来越丰富的时候,更想将这些经验分享给孩子们。在他看来,“任何一位老师都愿意将自己学到的本领倾囊相授的。”

1994年,从医学院毕业的周玮参加临床工作才几个月,便被分配到宁夏医学院成为了一名医学教师,“上世纪90年代教师缺乏,所以一毕业我就被安排去学院讲课。”周玮回忆道。

“我们常说‘教学相长’‘医教研’结合,医疗是今天、科研是明天、教学是后天,教学的过程也是对医学的一种探索研究。”成为主治医师后,周玮代表所在的科室参加了由宁夏医科大学主办的授课比赛,拿到了医科大总院的奖项名次,这件事让当时的周玮高兴了许久。

调任心脑医院后,因工作等原因周玮暂别了校园,告别的一课,周玮讲授了肺癌的相关前沿内容,开课前他对学生们说:“今天是我最后一次上大课”。那节课周玮讲得很激动也很畅快,“讲完后全场学生起立给我鼓掌,其实以往在全国各类学术会议上讲课被大家鼓掌已经习惯了,但那个场景对于作为老师身份的我来说,触动非常大。”在他看来,老师与医生的职业性质很像,都是在完成一个又一个挑战后,获得满满成就感。

今年新冠肺炎疫情发生后,周玮身兼自治区诊疗专家组和筛查专家组的组长,日夜兼程地站在抗疫一线,可线上教学任务仍压在周玮的心头,他让学校把自己的授课时间尽量往后排,以便抽出时间备课。5月2日,作为赴沙特阿拉伯、科威特抗疫医疗专家组成员,周玮与同事完成任务顺利返回银川,回来的隔离期成为了他难得的空闲时间,每天除了按时在线上参加全国学术会议,他一头扎进了电脑里,准备课件,为学生上课、录课,7门课程,不同的疾病种类,全部在隔离期完成。

杨晓军:让学生感受到榜样的力量

杨晓军,主任医师,教授,硕士研究生导师 宁夏医科大学总医院重症医学科主任 重症医学与急诊医学系主任

重症监护室(ICU)是抢救危重患者的主战场,重症医生像是这道人世间大门的守护者。争分夺秒与时间比赛,是宁夏医科大学总医院重症医学科主任杨晓军每天都要经历的惊心动魄的场景。30年职业生涯,既是医者也是教授,工作在距离死亡最近的地方,她为抢救生命全力奔跑的身影,让学生感受到榜样的力量。

1990年,本科毕业的杨晓军进入宁夏医学院附属医院,开始了自己的医生职业生涯,也是从进入医院工作开始,杨晓军便开始承担起教授见习医生的一线教学工作。1993年,附属医院决定成立自治区首家重症监护室,杨晓军与5名同事一起创建了重症监护室,填补了自治区重症医学监护的空白。

一次次惊心动魄的救治,让杨晓军愈发认识到发展重症医学科教育的重要性,在担负重症医学工作的同时,她决定重回校园,成为一名医学教师,为高校重症医学学科研究继续披荆斩棘。“我的专业是重症医学科,对于患者我们不仅要全力以赴地救治,同时还要考虑到患者日后的康复功能、认知功能等多重因素,重症医学科教育任重而道远,在这个过程中我雕琢学生,也雕琢自己。”

今年新冠肺炎疫情发生后,杨晓军于2月12日带队奔赴湖北,带领医疗队接管了襄阳市职业技术学院附属医院重症区,在抗疫一线,杨晓军不仅是患者值得性命相托的妙手仁医,在连轴转的高强度工作之外,她还在线上为本科生开设了一堂重症医学总论课,对于这堂具有特殊意义的课程,杨晓军感触良久:“在突发的公共卫生事件中,重症医生一直走在前线,也往往最后才离开,对于学生来说,首先要了解什么是重症医学,除了在学校的理论学习,在每一个病例里和事件中,都对学生们未来的培养有着重要意义,因为医学生的最终培养目标是要到病人身边去,去救治病人。”

在杨晓军看来,重症医学救治理念亦在不断更新,这一特点决定了重症医学的救治目标是终止疾病进程、治愈急性病变。从重症医学的学科特点和救治对象而言,应是“有时治愈,常常帮助,总是安慰”,因为“重症医学的医疗主体是急性可逆性疾病患者”。

3月8日,在湖北襄阳抗击疫情一线,杨晓军接到了儿子从银川寄出的一封信,在这封信中杨晓军的儿子这样写道:“我最敬佩我母亲的地方,便是她的职业精神。从业近三十年,依旧保有一颗上进、求学的初心……”从这封千里家书的字里行间里,在桃李芬芳的宁夏医科大学的校园里,杨晓军看到了一代年轻医务者无私奉献、无限潜力的缩影。

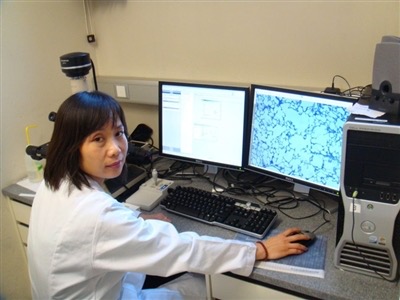

杨慧芳:用“上医治未病”诠释对医学生的培养

杨慧芳,医学博士,教授、博导

宁夏医科大学公共卫生与管理学院党委书记

“治未病”是古代医学家几千年来在预防和治疗疾病的过程中不断总结和完善的“未病先防、既病防变”的科学思想,是奉献给人类的健康医学模式。注重人群健康,传播以“上医治未病”为主的大健康理念,是杨慧芳从医任教来一直秉承的职业信念。

在课堂上,她是教学一线的教授、博士生导师,对硕士生、留学生、博士生等进行广泛多元多层次的授课;在教研室,她是医学院校的教育管理者和科研者,主持开展各项国家自然科学基金及省部级科研课题。日复一日、卓有成就的教学科研工作,得益于她沉得下心、坐得住冷板凳的定力与韧性,时光飞转,杨慧芳将自己人生大部分的时间,奉献于医学教育事业,与学生相伴。

1985年,填报高考志愿时,杨慧芳满篇填写的都是医学院校,“当时我就想当一名穿白大褂的医生去解除人们的病痛”,让她意外的是,自己最后被临时填空的公共卫生与预防医学专业录取了,35年公卫专业的探索与研究,让杨慧芳越来越对当年阴差阳错进入的这门医学领域产生了强烈的使命感。

2004年,博士毕业的杨慧芳来到宁夏医科大学从事公共卫生教学科研工作,当时正赶上学校的本科评估,杨慧芳所在的教研室除了一位专职教师出国访学外,其他均是兼职教师,杨慧芳带着几个研究生整日埋头于各大课小课,却在一次校内专家检查中,被发现了考试成绩分析图形中题目与内容不符的问题,“对待教学工作一定要严谨认真,不能因为工作忙碌而犯低级错误”,专家组中一位老前辈语重心长的告诫让杨慧芳至今谨记于心。“老一辈教师帮传带的优良传统,对年轻医者而言是一笔巨大的财富,从教学中的行为规范到身为教师的师德,都具有重要意义。”

从事公共卫生教学科研工作,结合前期在CDC(银川疾病预防控制中心)的公共卫生实践,杨慧芳意识到要将自己的专业知识结合实践需要,发挥出更多的作用。“特别是这次的疫情防控,突出了构建公共卫生体系的重要性,这让我们公共卫生教师更增添了教育培养高质量公共卫生人才的使命感和责任感,更要用‘上医治未病’诠释对医学生培养。”

(转载自:银川晚报 万圆 文/图)

(编辑:朱 燕)